Témoignages de la déportation à DACHAU

AVERTISSEMENT :

Veuillez me contacter si vous, en tant que personne personnellement affectée ou en tant que parent d'une victime de persécution, ne consentez pas à la publication de certaines données personnelles pour des raisons légitimes. Le but de ces publications n'ont pour rôle que de maintenir vivante la mémoire des crimes nazis, et particulèrement les atrocités commises dans les camps de concentration allemands.

PARCOURS du DEPORTE ESPAGNOL Francisco GONZALEZ CUADRADO

GONZÁLEZ CUADRADO Francisco naît le 13 octobre1913 à MILIANA en ALGÉRIE. Puis, Francisco et ses parents reviennent en Espagne et résident à Cabrianes dans la province de Barcelona.

Mais le 18 juillet 1936, le soulèvement des généraux félons Franco, Mola, Sanjurjo et les autres, tente de renverser la République légale espagnole. Ce putsch, en partie raté, entraîne le pays dans une terrible guerre civile.

À cette date, Francisco, marié à Teresa et père d'une petite Paquita, s'engage comme conducteur de camion dans l'armée républicaine. Plus les mois passent, plus les troupes franquistes et leurs acolytes nazis et fascistes continuent leur terrible et sanglante progression. Le 26 janvier 1939, c'est Barcelona la républicaine qui tombe entre leurs mains entraînant cette immense marée humaine vers la frontière pyrénéenne, c'est la RETIRADA.

Francisco et Teresa sont dans cette oleada (grande vague) et passent séparément cette barrière montagneuse, laissant leur petite fille chez ses grands-parents à Cabrianes. Ont-ils connu les camps de concentration du sud de la France ? Il se peut pour Francisco car il intègre le (21 juillet 1939) la 79 ème Compagnie de Travailleurs Étrangers (C.T.E.). Cette C.T.E. est certainement présente dans le nord-est de la France, le long de la frontière, pour effectuer des travaux afin d'empêcher l'armée allemande d'envahir la France.

Mais au printemps 1940, les soldats du Reich s'imposent et pénètrent sur le territoire français. Francisco est arrêté par la Gestapo le 22 juin 1940 et interné dans le frontstalag 142 à Besançon dans le Doubs.

Et le périple continue pour Francisco, car il est transféré en Allemagne, vers le 10/01/1941, au stalag XI-A de Altengrabow (matricule 2519). Francisco sort de ce camp de prisonniers de guerre allemand et arrive le 26 avril 1941 au sinistre camp de concentration nazi de MAUTHAUSEN en Autriche où de nombreux républicains espagnols y sont déjà internés. Il porte le numéro de matricule 3968.

Francisco reste à Mauthausen jusqu'en début novembre 1942. Puis, il est transféré le 8 novembre 1942 au camp de concentration nazi de DACHAU. On lui attribue le numéro de matricule 39076. Il reste dans cet enfer nazi de Dachau jusqu'à la libération du camp par les troupes alliées le 29 avril 1945.

Francisco ne revient en France que vers le 27/05/1945. En effet, en plus de l'épidémie de typhus qui règne dans le camp, les déportés espagnols sont les derniers à quitter cet univers de souffrances car devenus apatrides ; Franco leur ayant enlevé la nationalité espagnole. À DACHAU, c'est grâce à Monsieur EDMOND MICHELET (déporté dans ce camp, écrivain et Ministre sous la présidence de Georges Pompidou) que "300 Rouges Espagnols et 300 Polonais Blancs" sont revenus en France.

Par la suite, Francisco est certainement passé, comme tous les déportés rentrés des camps de concentration et d'extermination nazis, par l'hôtel LUTETIA à Paris afin d'enregistrer son retour et pour des visites médicales ou autres.

Puis, il va retrouver en France, Teresa, son épouse et en 1946 sa fille Paquita González Serra qui a déjà 10 ans.

Francisco GONZÁLEZ CUADRADO est décédé en 1987 dans les Pyrénées-Orientales.

Mais l'odyssée de Francisco, le papa de Paquita, ne s'arrête pas en 1987 car durant sa déportation, les nazis avaient confisqué à Francisco 3 photographies dont celle de sa fille Paquita. Antonio Muñoz S. "el incansable investigador" de l'Université de Lisboa que l'U.B.O. de Brest et l'association M.E.R.E. 29 de cette même métropole connaissent bien, a réussi à retrouver le pays de naissance de Francisco qui est l'Algérie et non l'Espagne ; il s'agit de Miliana en Algérie et non de La Miliana de Ulldecona dans la province de Tarragona. Puis, nuestro amigo Antonio a pris contact avec Paquita qui demeure à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales et est venu remettre à esta señorita, âgée de 83 ans, les photos et les documents appartenant à son papa qui ont été récupérés dans les Archives de I.T.S. Arolsen en Allemagne. C'est certes, pour Paquita, sa famille et pour Antonio des moments inoubliables qui ont eu lieu en août 2019.

Je mets les liens que m'a transmis Antonio Muñoz et qui retracent cet événement très touchant : CLIQUEZ ICI et ICI

Agradecimientos a ti, Antonio Muñoz, de mi parte y también de la parte de MERE 29 de Brest, por todo el trabajo que haces para mantener viva la Memoria de esos republicanos españoles deportados a los campos nazis y también la Memoria de esos trabajadores forzados españoles.

SOURCES: Liste officielle des prisonniers de guerre d'après les renseignements fournis par l'Autorité militaire allemande, LIBRO MEMORIAL de Benito Bermejo y Sandra Checa, F.M.D., I.T.S. AROLSEN de Alemania, le livre de Monsieur Edmond Michelet " Rue de la Liberté, DACHAU 1943-1945 ".

(Parcours réalisé par Claudine Allende Santa Cruz le 31 mai 2020.)

***

En tant qu'administrateur de ce blog je remercie vivement Monsieur Antonio Muñoz pour l'aide qu'il a apporté à la rédaction de ce dossier (A.Martinez-Quirce)

********************************************

DOCUMENTS DIVERS

Photographies de source Internet (retouches Antonio Martinez-Quirce)

Autres liens importants

https://www.eldiario.es/cultura/foto-hija-espanol-prisionero-nazis_0_928107320.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_la_Libert%C3%A9

extrait de "BREVE HISTOIRE DE MA VIE" de Ignacio IGLESIAS

Ignacio IGLESIAS, aujourd’hui décédé, est un de ces nombreux anti-franquistes espagnols qui ont vécu le camp d’Argelès, la résistance, la prison et enfin la déportation à Dachau, plus précisément au sous-camp de Allach. Né, ou arrivé en ce monde, comme l'écrivait Unamuno pour évoquer sa propre naissance, le 6 septembre 1912, à Mieres dans le quartier de La Villa, partie la plus ancienne de la ville, dans une petite maison isolée à un étage.

Le 26 janvier, Barcelone tomba ; 3 jours auparavant, tous les élèves de l'Ecole de Guerre avaient été évacués par train en direction de Figueras, près de la frontière française. Là-bas, on nous chargea de réguler le trafic à l'entrée de la ville, lequel était dense et désordonné car tout le monde voulait atteindre la France aussi vite que possible. Grâce à cette affectation inattendue d'agent de la circulation, je pus reconnaître dans un camion la sœur des Freigado, les facteurs de Sama, ainsi que Gondi, qui se trouvait dans une voiture avec quelques autres. Quelques jours passèrent, puis nous partîmes de Figueras à pied en direction de Maçamet de Cabrenys ; une fois là-bas, nous prîmes, toujours à pied, une petite route très pentue, pour une fois au sommet, redescendre en territoire français, près de Céret ; là-bas, les gendarmes français nous désarmèrent, et, poursuivant notre chemin, nous passâmes la nuit à la belle étoile dans les faubourgs du Boulou. Le lendemain, les gendarmes qui nous accompagnaient nous laissèrent affalés sur la plage de Argelès-sur-mer, qui était clôturée de fils de fer barbelés et surveillée par des soldats sénégalais de l'armée française. Notre périple était pour le moment achevé. Dorénavant en terre étrangère et enfermé dans un camp, mon destin n'était plus entre mes mains mais entre celles de Dieu ou qui que ce soit d'autre. Mes amis Bernardez et Saez de la Calzada se débrouillèrent pour aller au Mexique, profitant du fait qu’une sœur du premier travaillait dans une des organisations républicaines qui se chargeaient de l'évacuation vers ce pays ; en vérité, ils insistèrent pour que je me joigne à eux, mais je refusai, au motif que je ne voulais pas m'éloigner de l'Espagne et de mes parents. Je restai seul, mais heureusement je retrouvai dans le camp mon ami et compagnon de parti Ramón Aller. Il me raconta que, à la suite des événements d'octobre 1934 dans les Asturies, il fut puni et muté dans une succursale de sa banque, au Maroc espagnol, d'où il s'enfuit vers le Maroc français lorsque se produisit le soulèvement militaire de juillet 1936 ; il espérait pouvoir quitter rapidement notre camp car des parents à lui qui vivaient au Venezuela étaient prêts à l'accueillir, lui avaient même envoyé de l'argent ainsi que le billet du voyage. Et c'est là-bas qu'il partit, au bout de quelques jours, en me donnant au moment de son départ cent francs français, ce qui était une belle somme pour l'époque. Ayant maintenant de l'argent, je décidai de m'enfuir du camp, ce qui n'était pas difficile dans les premiers temps, pour rejoindre Perpignan, où le POUM avait un centre d'accueil et d'aide pour ses militants. C'est ce que je fis et tout se passa sans accroc. Mes camarades me prirent un billet de train pour Dijon où je serais accueilli par des militants socialistes sympathisants du POUM. J'arrivai à Dijon deux jours plus tard, et fus conduit en voiture jusqu'à Besançon, « vieille ville espagnole », comme l'avait écrit dans de ses poèmes Victor Hugo, qui était originaire de cette ville. A Besançon, je logeai dans la maison d'un jeune couple, elle enseignante, et lui ingénieur agronome ; je dois dire qu'ils se mirent en quatre pour m'être agréable, et agréable fut mon séjour chez eux, à tel point que je finis par me sentir honteux d'une existence aussi facile ; j'appris que, non loin de là, à Pontarlier, près de la frontière suisse, il y avait un refuge d'exilés espagnols, des femmes en majorité, qu'aidait la municipalité socialiste. Je priai mes généreux hôtes de bien vouloir m'y conduire ; il me fallut beaucoup insister mais finalement j'obtins gain de cause. Ils m'accompagnèrent à Pontarlier en mars ou avril 1939. Le maire ne me logea pas dans le refuge, mais dans un hôtel ; là encore je dus insister auprès de lui pour avoir une place dans le refuge, et bien heureusement, car là-bas dans ce refuge, je connus celle qui depuis la bagatelle de plus d'un demi-siècle, est ma femme. En août de cette même année, pendant l'absence du maire qui était en voyage, le secrétaire du refuge, qui avait été chauffeur au consulat soviétique de Barcelone, sauta sur l'occasion pour m'inclure dans une liste de personnes à déplacer dans un autre refuge, à Arc-et-Senans, d'où, contrairement à Pontarlier, il était impossible de sortir librement pour se rendre au village le plus proche. Le reste des exilés du refuge de Pontarlier arrivèrent quelques jours plus tard, sans doute parce que les autorités françaises, craignant la déclaration de guerre avec l'Allemagne, voulaient nous éloigner de la frontière suisse. En effet, le 1er septembre, la France et l'Angleterre déclarèrent la guerre à l'Allemagne nazie à la suite de l'invasion de la Pologne. L'Union Soviétique, qui, le mois précédent avait signé avec l'Allemagne nazie un pacte de non-agression, ne réagit pas. L'amitié de Hitler et Staline prévalut. Les communistes, qui avaient tant vociféré contre le fascisme, apparurent comme les alliés de ce dernier. Paradoxe de l'Histoire, sans aucun doute. Finalement, déjà en pleine guerre, nous fûmes, nous les réfugiés espagnols, les premiers à payer : tous les occupants du refuge d'Arc-et-Senans, hommes, femmes et enfants, nous nous retrouvâmes dans un train qui nous conduisit au camp de concentration d'Argelès. Après pas mal de péripéties je me retrouvais donc dans le camp dont je m'étais enfui quelques mois auparavant. Celle qui deviendrait plus tard mon épouse fut enfermée avec 2 de ses sœurs dans le secteur des femmes, et moi dans le secteur des hommes. Le camp n'était plus celui que j'avais connu : il y avait des baraquements ainsi qu'une poste, mais la surveillance au-delà des barbelés était plus sévère et par conséquent les possibilités de s'enfuir très réduites. Heureusement pour moi, se manifesta une fois encore la solidarité de mes amis socialistes de Dijon : les professeurs Madeleine et Lucien Herard; non seulement ils envoyèrent des couvertures à Ana María, ma fiancée, ainsi qu'à ses 2 sœurs, sinon qu'ils s'arrangèrent pour qu'un atelier de mécanique dijonnais me réclame, sous le prétexte qu'ils avaient besoin de moi pour travailler dans l'entreprise. Je sortis donc de nouveau du camp, mais cette fois tout à fait légalement. Tout ceci se passait au début de l'année 1940. J'arrivai à Dijon, et après avoir loué une chambre chez un particulier grâce à des camarades du POUM qui travaillaient dans cette ville, je commençai à travailler. C'était un petit atelier de mécanique qui fabriquait des viseurs pour les chars d'assaut ; on me mit à l'essai sur une fraiseuse, et sur la fraiseuse je restai. Tous ceux qui travaillaient-là étaient soumis au régime militaire, c'est à dire avec interdiction de changer de travail sans autorisation préalable ; nous travaillions dix heures par jour en travail posté qui changeait chaque semaine, ce qui était assez pénible car, quand on s'habituait au rythme du jour il fallait passer au travail de nuit, ce qui entraînait un manque de sommeil permanent. Cela dura jusqu'au mois de mai, date à laquelle les troupes allemandes lancèrent une offensive qui enfonça les défenses françaises et poursuivirent en direction de Paris. Comme personne ne nous donnait l'ordre d'évacuer l'atelier, nous prîmes la décision, le chef d'équipe espagnol, un madrilène du nom de Baldrich, et moi, d'agir par nous-mêmes : c’était la nuit, et nous postâmes quelques-uns des ouvriers de notre équipe sur la route principale, pour qu'ils nous préviennent une fois que le dernier soldat de l'armée française serait passé. Tout se déroula comme prévu et quelques-uns d'entre nous, qui ne voulions pas rester sous le joug nazi, nous nous dirigeâmes vers la gare et prîmes le dernier train qui partait vers le sud. Ce train arriva jusqu'à Toulouse où je retrouvai quelques camarades que je connaissais. Nous dormions et nous mangions comme nous pouvions ; Toulouse était, à ce moment-là, dans un chaos indescriptible. L'appel à la résistance, lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940, nous parvint quelques jours plus tard. Les Allemands occupèrent Paris et progressèrent jusqu'à la côte atlantique ; deux zones furent créées, l'une sous le commandement des troupes nazies, qui s'étendait de la frontière belge jusqu'à Hendaye, à la frontière espagnole, l'autre, dite ''libre'', elle n'avait de libre que le nom, la République ayant été abolie et remplacée par'' l'Etat français ''. Il était présidé par le maréchal Pétain, qui avait été ambassadeur à Madrid sous Franco (mars 1939 à mai 1940) et le gouvernement était composé par de militaires et de civils réactionnaires de tout poil, favorables à l'Allemagne nazie. Avec les camarades du POUM et ceux qui continuaient la lutte dans la clandestinité à Barcelone, nous créâmes un réseau, grâce auquel, tous les quinze jours, quelques camarades franchissaient les Pyrénées. Ce réseau servit plus tard à sauver des pilotes de l'aviation alliée qui avaient été victimes de la défense antiaérienne allemande et qui purent se cacher dans des maisons amies. (Je conserve un document, établi par le réseau de résistance ''Alphonse Buckmester'', sur lequel on peut lire : ''Ignacio Iglesias, demeurant 6 rue de l'Ecole de Médecine à Paris,a été au service de notre réseau en tant qu'agent de liaison du groupe qui organisait la traversée clandestine des Pyrénées. Il a toujours agi avec le plus grand dévouement et de façon désintéressée.) A cause d'une dénonciation, la plus grande partie de notre groupe, moi compris, fut emprisonnée à Montauban, près de Toulouse.

Pendant quelques mois, une fois par semaine, les gendarmes nous conduisaient devant un juge, toujours individuellement. J'ignore le sort de mes camarades, car nous ne pouvions pas communiquer entre nous, nous trouvant dans des cellules séparées ; quant à moi j'étais toujours convoqué au moment du repas de midi et je devais donc rester sans manger pendant plusieurs heures. Ce juge, un type désagréable, qui m'accueillait en se frottant les mains pendant qu'il me parlait de la progression de l'armée allemande. Je lui répondais toujours la même chose : « vous finirez par perdre la guerre » ; il devenait furieux, à ma grande satisfaction. Même les gendarmes qui m'accompagnaient disaient du mal de lui (quand les allemands furent repoussés hors de France, avant même la fin de la guerre, il fut fusillé). Quand les interrogatoires prirent fin, les 17 et 18 novembre 1941, nous passâmes devant une section spéciale du tribunal militaire, à Montauban même, accusés d'activités communistes au service d'une puissance étrangère, en référence sans doute à l'URSS. Etre accusés de communistes ne manquait pas d'être paradoxal, voire burlesque !

On nous lit la sentence, avec des peines diverses ; quant à moi, je réussis à avoir une des plus élevées, j'ignore encore pourquoi. Je conserve un extrait du journal La dépêche du Midi, en date du 27 novembre 1941, avec pour titre de l'article « condamnation de communistes à Montauban ». Je figure dans la liste avec une condamnation à 12 ans de travaux forcés, perte des droits civiques et 10 ans d'interdiction de séjour. Que signifiait « perte des droits civiques » pour un étranger sans papiers ? Et 10 ans d'interdiction de séjour alors que je devais subir 12 ans de travaux forcés ? Il est clair qu'il ne faut pas chercher la moindre logique à ces tribunaux qui existent seulement pour condamner et seulement condamner. Le 15 octobre, les condamnés aux peines les plus élevées fûmes transférés à la prison d'Eysses, dans les faubourgs de Villeneuve-sur-Lot, dans le département français du Lot et Garonne ; c'était une ancienne abbaye bénédictine transformée par la suite en prison et dans laquelle se trouvaient déjà des centaines de prisonniers politiques, parmi lesquels pas mal de députés communistes et de dirigeants de la résistance, partisans du Général de Gaulle. Peu de temps après notre arrivée, les communistes expliquèrent au directeur de la prison leur incompatibilité avec notre groupe, qui étions à peine une demi-douzaine ; le directeur nous convoqua et nous dit qu'il ne voulait pas d'histoires et que nous serions transférés dans le « petit quartier », une annexe de la prison dans laquelle se trouvaient, de par leur propre décision, les principaux dirigeants gaullistes de la prison, lesquels étaient parfaitement au courant de notre conflit avec les communistes. Le régime de cette annexe était plus libéral ; les cellules s'ouvraient le matin et ne se refermaient pas avant le soir, ce qui nous permettait de nous rencontrer et d'échanger des idées sur la situation du moment. Les gardiens traitaient les partisans du général de Gaulle avec la plus grande déférence, et mon sentiment est qu'ils avaient été soudoyés. Vers mars ou avril 1944, ces résistants nous informèrent qu'ils préparaient une évasion collective, en accord avec les gardiens qui partiraient avec les fugitifs pour rejoindre un maquis voisin. L'ordre de sortie serait le suivant : en premier les pilotes d'avions, une demi-douzaine, ensuite les gaullistes et les gardiens, puis enfin, notre groupe ; les SS nazis, qui avaient été prévenus, encerclèrent la prison et bloquèrent la porte de sortie, de telle sorte que nous dûmes regagner précipitamment nos cellules. A dater de ce jour, le régime devint plus sévère et nous dûmes rester nuit et jour dans nos cellules. Quelques jours passèrent pendant lesquels, je suppose que les prisonniers communistes de la prison principale exprimèrent devant leurs dirigeants le regret qu'ils avaient de ne pas avoir suivi l'exemple des gaullistes qui avaient réussi à s'évader ; ils montèrent alors une tentative d'évasion qu'ils organisèrent mal et dans la précipitation, et qui échoua ; en effet, la situation avait changé et les troupes allemandes continuaient de surveiller l'extérieur et l'intérieur de la prison. Le triste résultat fut un mort et plusieurs blessés parmi les prisonniers, et douze d'entre eux furent fusillés. L'exécution eut lieu derrière la cellule que j'occupais, et d'une certaine façon j'assistai à l'exécution ; j'entends encore les coups de feu du peloton résonner dans ma tête.

Le 30 mars 1944, on nous réunit tous dans la cour de la prison. Nous dûmes enlever nos ceintures ou les cordes qui soutenaient nos pantalons et on nous donna à chacun

500gr. de confiture. Nous fûmes ensuite conduits en plusieurs groupes à la gare de la ville où nous attendait un train de wagons à bestiaux, dans lequel nous montâmes à 80 par wagon, environ ; et les portes se refermèrent. Entassés et sans presque pouvoir respirer, pendant une trentaine d'heures jusqu'à Compiègne, au nord de Paris. Là, dans les faubourgs de cette ville, il y avait un camp du nom de Royallieu qui servait de centre de transit vers les camps de concentration nazis en Allemagne. Le 6 juin eut lieu le débarquement des troupes alliées en Normandie, région française située au nord-ouest du pays, en face des côtes anglaises. Cette nouvelle nous parvint rapidement, confirmée par le vol presque en rase motte sur le camp des avions américains, reconnaissables à leur grande étoile blanche sur le fuselage. En vérité, nous nous croyions sauvés ; mais les nazis précipitèrent notre départ vers l'Allemagne. Ce fut, pour notre malheur, le dernier train qui put partir, le 18 juin. Après un voyage très pénible, exténués par la faim, la soif et le manque d'air (j’avoue avoir bu ma propre urine en utilisant le pot de confiture qu'on nous avait donné pour tout aliment à notre départ d'Eysses, une souffrance supplémentaire car la confiture augmentait notre soif), nous arrivâmes en gare de Dachau, en Bavière, le 21 de ce mois. Les survivants, un certain nombre d'entre nous étaient morts pendant le voyage, nous fûmes conduits au camp de concentration où étaient déjà enfermés plusieurs milliers de déportés. Après une quarantaine d’environ trois semaines, on m'emmena, ainsi que quelques centaines d'autres, au commando de Allach, à quelques kilomètres de Dachau, pas très loin de Münich. C'était un petit camp, créé un an auparavant, où il y avait environ 4000 déportés qui travaillaient dans une usine d'automobile, la ''Bayerische Motoren Werke'', plus connue sous le sigle ''BMW'', qui existe toujours ainsi que dans la construction de bunkers et d'autres travaux en extérieur. Nous travaillions douze heures par jour, sauf le dimanche où nous ne travaillions que le matin. Quand j'arrivai à Allach, nous n'étions que très peu d'espagnols parmi les milliers de déportés de toutes nationalités, en particulier français, italiens, belges, hollandais, tchèques, russes et allemands ; ces derniers, appartenant à la ''race des seigneurs'', suivant la terminologie nazie, occupaient les meilleurs postes : chefs de baraquements, surveillants des groupes de travail, etc... Plus tard, arrivèrent quelques autres espagnols qui venaient des camps situés à l'est, plus près des différents fronts. Avant d'oublier, j'ajouterai que nos noms disparurent, remplacés par des numéros que nous portions sur la poitrine, côté cœur ; ils étaient inscrits sur une plaque triangulaire, accompagnés de la lettre de la nationalité (un S de Spanisch pour les espagnols) ; la couleur de la plaque identifiait le délit : rouge pour les politiques, vert pour les voleurs, rose pour les homosexuels et noir pour ceux qui avaient tué. J'avais le numéro 73569 sur une plaque rouge avec un S majuscule. Je fus affecté au baraquement n°13 dont le chef était un ancien député communiste nommé Martin Ruger, enfermé depuis 1933, date de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Comme presque tous les députés allemands, il avait perdu, au fil du temps, tout esprit de solidarité et toute dignité humaine ; son seul objectif était de conserver sa charge, n'hésitant pas à exercer sa violence sur nous, pauvres diables. Il en était de même avec les ''kapos'', déportés chargés de surveiller le travail des autres prisonniers. Enfin, le chef du camp, que nous ne vîmes que rarement, était le lieutenant SS Josep Jarolin. A la libération, caché dans les environs, il fut arrêté, jugé, condamné à mort et pendu en mai 1946.

Le largerschreiber, c'est à dire le secrétaire du camp, s'appelait Ferdinand Westerberke ; c'était un déporté allemand qui avait appartenu à la Légion Condor, l'unité aérienne qui intervint dans la guerre d'Espagne du coté de Franco, et responsable du bombardement de Guernica. C'est lui-même qui me raconta tout çà, ajoutant qu'il aimait beaucoup l'Espagne ; à la fin de notre guerre civile il obtint un poste au consulat d'Allemagne à Séville ; il ajouta que, un jour, la Gestapo vint l'arrêter et le conduisit directement à un camp de concentration. Il parlait un espagnol relativement correct et il me protégea autant qu'il pût, ce qui n'était pas rien. Comme les listes d'affectations de travail passaient entre ses mains, il pouvait ajouter ou supprimer un nom sans que ses supérieurs s'en rendent compte. Les premiers jours, grâce à lui, je travaillai dans un camp de déportés juifs qui se trouvait à côté du notre. Ce camp fut par la suite divisé en deux, d'un côté les femmes et les enfants juifs et gitans, de l'autre les hommes des mêmes ethnies. Mon travail était simple et peu éprouvant, il consistait à remplir de paille des paillasses puis les installer sur les couchettes des baraquements. Tout se passait bien pour moi, je travaillais sous les ordres d'un étudiant tchèque qui se débrouillait relativement bien en espagnol, jusqu'au jour où deux SS entrèrent dans le baraquement dans lequel j'étais en train de disposer les paillasses et m'accusèrent de tirer au flanc. Ils m'allongèrent sur une table, et tandis que l'un me maintenait fermement l'autre commença à me donner de violents coups de ceinturon sur les fesses. Au quatrième coup, la douleur fut telle que, par un grand effort je réussis à me libérer et à m'échapper en courant. Alors qu'ils criaient, je heurtai un kapo qui m'asséna une gifle qui me fit voir trente-six chandelles, mais il me laissa m'enfuir ; Je ne pus pas m'asseoir pendant quelques jours. J'allai voir l'ami Ferdinand et lui racontai ce qui m'était arrivé ; il parvint à m'inscrire sur les listes ce ceux qui devaient aller travailler chez B.M.W. ; je commençai mon travail le 14 juillet, date de la fête nationale française. Le groupe auquel j'appartenais était constitué de 2 français, 2 russes et moi aux ordres un ouvrier civil allemand dont j'ai oublié le nom, même si j'en garde un bon souvenir. Le travail consistait, à partir d'un petit plan, à monter un sous-ensemble de la partie électrique d'un avion. C'était un travail peu pénible, que nous effectuions assis. L'ouvrier allemand qui nous dirigeait était un ancien social-démocrate allemand, clairement antinazi ; il me prit en sympathie, et tous les matins il me laissait dans la caisse à outils une pomme ou un morceau de pain ; nous communiquions en français, langue qu'il connaissait un peu depuis la guerre franco-allemande de 1914-1918. Quand les troupes allemandes subissaient un revers, il arrivait au travail avec un grand sourire et il me communiquait les nouvelles de la guerre. C'était un type formidable, qui me fis comprendre que tous les allemands n'étaient pas hitlériens. Je travaillais. Avec lui jusqu'au début du mois de mars 1945, moment j'attrapai une pulmonie causée par le froid intense et le fait de ne pas avoir le moindre vêtement chaud, nous étions seulement vêtus d'une chemise et du costume à raies bleues et blanches et d'un calot que portaient tous les déportés, le tout en tissu synthétique ; en guise de chaussettes, des chiffons dont nous enveloppions nos pieds et de vagues chaussures en toile avec une semelle en bois. En été comme en hiver, nous portions toujours la même tenue. Donc, en me traînant je pus atteindre le Revier, une sorte d'infirmerie, pour essayer de parler avec le médecin-chef, que je connaissais. Il s'appelait Franz York, c'était un socialiste autrichien qui avait appartenu aux brigades internationales au cours de notre guerre et avait été déporté par la suite. Il parlait bien notre langue, et comme nous parlions en espagnol, je l'appelais Francisco. Ce qui est étrange, et mérite d'être raconté, c'est que Ferdinand (je j'appelais Fernando) et Franz, bien qu'ils eussent combattu tous deux en Espagne dans des camps opposés, s'entendaient très bien et parlaient espagnols entre eux, comme si notre langue et l'amour de l'Espagne les unissaient profondément. Le docteur York, qui était emprisonné depuis des années en raison de son opposition au nazisme, me sauva la vie. Quand j'arrivai à l'infirmerie comme je l'ai déjà dit, York était absent, et je fus reçu par un médecin communiste français du nom de Chrétien, que je connaissais et qui me connaissais lui aussi ; il me donna en tout et pour tout une aspirine et ne m'accorda aucune dispense de travail. Je sortis du local complètement désespéré, et malgré la neige qui tombait en abondance, je m'écroulai près de la porte, attendant mon ami York, qui enfin apparut. Il me demanda ce qu'il m'arrivait, je lui racontai et il me fit entrer. Il s'adressa au docteur Chrétien en lui demandant de me prendre la température, ce qu'il avait déjà fait avant. La réponse fut : 42°. York, devant moi, le réprimanda vertement en français, langue qu'il connaissait également ; Il demanda qu'on me préparât une sorte de litière sur laquelle je m'affalai plus mort que vif. Il me couvrit avec toutes les couvertures possibles et passa la nuit à mon chevet, m'injectant des médicaments, j'ignore où il se les était procuré, puisque dans l'infirmerie il n'y avait rien d'autre que des aspirines et du désinfectant pour les blessures. Je restais là quelques jours, récupérant peu à peu jusqu'à ce que, enfin, la fièvre finit par tomber. J'étais sauvé, incroyable dans de telles conditions ! Comme je ne pouvais plus rester là, et que je ne me sentais pas trop mal, York me trouva une place au « commando des patates » ; mon travail consistait à éplucher pendant 12 heures des pommes de terre et encore des pommes de terre. Quelques jours plus tard, le docteur York me trouva un travail meilleur encore dans un commando qui devait récupérer les clous d’un tas de planches. De temps en temps, l'aviation alliée survolait le camp à basse altitude, comme pour nous annoncer notre libération prochaine. Enfin, le 30 avril 1945, nous n'avions plus aucun travail, sur la route toute proche qui conduisait à Munich, nous vîmes s'avancer les chars d'assaut américains avec leur étoile blanche à 5 pointes et, derrière eux, les soldats qui, de loin, nous saluaient du bras. Il était midi, le soleil brillait, radieux, et je pensai : « Ignacio, tu viens de naître une deuxième fois ». Au milieu de l'après-midi, entra dans le camp un important bataillon de soldats américains ; ils étaient tous d'origine mexicaine, commandés par un capitaine, professeur à l'université californienne de Berkeley qui s'exprimait dans un espagnol du Siècle d'Or. Avec lui et quelques autres soldats qui nous donnèrent du tabac et d'autres petites choses, je pus parler dans notre langue. Nous étions donc libérés et dans l'attente d'un retour vers nos pays respectifs, sauf nous les espagnols, en petit nombre qui souhaitions aller en France. Le 22 mai, s'acheva la quarantaine à laquelle nous avions été soumis, et ce même jour les américains nous demandèrent de nous déshabiller à l'entrée d'une grande tente qu'ils avaient montée ; nous nous douchâmes et une fois désinfectés au DDT et vaccinés contre le typhus qui s'était déclaré dans quelques baraquements, ils nous remirent à la sortie des vêtements propres. Et le jour tant espéré arriva enfin : le 25 mai, nous quittâmes ce maudit camp de Allach, à bord d'autocars qui nous conduisirent à Reichenau, au bord du lac de Constance. Comme tous les hôtels étaient complets, d'autres déportés étant arrivés avant nous, nous fûmes logés dans différents centres et maisons particulières ; moi, je me retrouvai dans une école de filles dirigée par des religieuses qui m'accueillirent très bien. Le 30 mai, nous traversâmes la Suisse en direction de Mulhouse, ville française du Haut-Rhin. Nous passâmes une visite médicale, et le lendemain nous fûmes quelques-uns à monter dans un train pour Toulouse où nous arrivâmes le 2 ou 3 juin 1945.

Ceux qui n'avions pas de famille pour nous accueillir, on nous installa dans la banlieue dans des bâtiments qui avaient été occupés par des militaires français. On nous remit des sous-vêtements et de l'argent. Les premiers jours, nous les passâmes à manger et dormir, nous reposer et récupérer des forces, nous en avions tant besoin ! Plus tard, nous allions de temps en temps à Toulouse, mais l'agitation de la ville nous faisait presque peur. Communiquer la bonne nouvelle à mes parents fut ma première action, la seconde, essayer d'avoir des nouvelles de Ana Mari, la jeune fille que j'avais connu des années auparavant au refuge de Pontarlier et qui, avec ses 2 sœurs était repartie à Pamplona où vivait seule sa mère, car son père, dont la seule faute était d'être conseiller municipal républicain, avait été fusillé dans les premiers jours du soulèvement militaire. J'avais eu de ses nouvelles à la prison de Montauban, où elle m'avait écrit et envoyé quelques livres, dont les poésies complètes de Antonio Machado avec une préface de Dioniso Ridruejo, dans l'édition de Espasa Calpe de 1941 que je conserve encore ainsi qu'une carte d'elle dans laquelle elle m'écrivait : « Mon cher Ignacio, j'espère que ce sera la dernière fois que je te souhaite un bon Noël de cette manière. Que mon souvenir et ma tendresse t'aident à passer ces fêtes moins tristement et avec plus d'espoir. Je t'aime beaucoup, Ana Mari » ; elle est datée du 6 décembre 1943. Quelle consolation et quelle joie de lire ces lignes ! Mais près de 2 ans s'étaient écoulé, et quelles années, durant lesquelles elle aurait pu me croire mort en Allemagne et s’être marié avec un autre, car les prétendants ne devaient pas lui manquer. Dans le doute, à mon retour, j'écrivis à sa sœur aînée, que j'avais également connue à Pontarlier. C'est Ana Mari elle-même qui me répondit que non seulement elle ne s'était pas mariée mais qu'elle espérait pouvoir me rejoindre. La troisième chose que je fis fut d'aller chez un opticien pour acheter une paire de lunettes car j'avais cassé les miennes au camp de Allach. Je repris contact avec des camarades du POUM qui habitaient Toulouse, ainsi qu'une vieille amie de ma mère qui avait émigré depuis un certain nombre d'années. Quelques semaines plus tard, comme je me sentais mieux, je décidai d'aller à Bordeaux. Il y avait là-bas un groupe important du POUM et nous avions le projet de publier notre journal, La Batalla. Nous dûmes demander une autorisation pour obtenir le papier nécessaire, car celui-ci, comme beaucoup d'autres choses, à commencer par les biens de première nécessité, était rationné. Il ne faut pas oublier que la guerre venait de s'achever et que l'économie française, de même que celle d'autres pays européens était au plus bas. Une fois obtenue cette autorisation gouvernementale, nous publiâmes à Bordeaux 4 ou 5 numéros, puis nous décidâmes de poursuivre la publication du journal à Paris, ou je partis, il me semble, vers la fin janvier 1946. Durant les mois précédents, j'avais touché plusieurs allocations, octroyées aux anciens déportés, ce qui me permit de vivre sans trop de problèmes. Grâce à un vieil ami qui vivait à Buenos Aires, et avec lequel j'entretenais une correspondance, et qui de plus travaillait dans une maison d'édition, je pus obtenir quelques traductions parmi lesquelles je me souviens d'une œuvre sur l'Art Roman et d'un roman de Victor Serge ; à cette époque, le taux de change peso argentin/franc français était très avantageuse, ce qui tombait très bien pour moi. Entre les traductions, les articles pour notre hebdomadaire, le plus de lecture possible et la découverte de cette ville magnifique qu'est Paris, le temps passait très vite.

Un heureux jour de septembre de cette année 1946, je reçois la nouvelle que Ana Mari, ma promise, avait passé clandestinement la frontière, et se trouvait à Cambo les Bains, près de Bayonne, chez des compatriotes navarrais qu'elle connaissait. Je partis sur le champ, avec la naturelle impatience de retrouver celle que je n'avais pas vu depuis plusieurs années ; la joie de la revoir fut si personnelle que je préfère ne pas en dire plus. Aussitôt nous allâmes à Bayonne où la délégation du gouvernement basque se chargea de régulariser sa situation auprès des autorités françaises afin d'obtenir un permis de séjour. Pendant notre voyage à Bayonne, comme je voyais que Ana Mari était un peu triste, je lui demandai ce qui lui arrivait ; elle me répondit qu'on était le 3 septembre, et qu’à cette date, son père avait été assassiné par les carlistes il y a 10 ans. Il va sans dire que je partageai sa peine. Je retournai rapidement à Paris, dans l'intention de rassembler les documents nécessaires pour pouvoir nous marier ; Ana Mari partit à Bordeaux où vivait une famille amie, dont le père, avocat, avait lui aussi été assassiné par les barbares carlistes de Navarre. Elle y demeura 3 mois, le temps pour moi de régler toutes les démarches administratives, car je dus demander nos actes de naissance à Pamplona et Mieres. Je fis plusieurs allers et retour à Bordeaux pour passer quelques heures avec elle jusqu'à ce qu'enfin, elle put partir à Paris où nous nous mariâmes le 12 décembre 1946 à la mairie du XVIII arrondissement. Le 16 septembre de l'année suivante naquit notre fils, auquel nous dîmes le prénom de José Luis, en souvenir de mon grand ami José Luis Arenillas, de Bilbao, fusillé dans un cimetière proche de cette ville. Le 20 mars 1950, naquit notre fille Anne-Marie. Ils sont aujourd'hui tous les deux mariés, José Luis a un fils qui s'appelle Manuel, comme mon grand-père paternel, et Anne-Marie a des Jumeaux qui s'appellent Guillaume et Bertrand. Ces trois petits-fils, aujourd'hui adultes mais célibataires sont notre joie et notre fierté ; ils sont affectueux, sérieux et studieux, qualités pas si courantes de nos jours.

(Un souvenir me revient maintenant et qui est assez surprenant : à mon retour d'Allemagne, j'écrivis à la région militaire de Toulouse, dont dépendait le tribunal militaire qui m'avait condamné, pour leur demander une copie de la sentence. On me répondit qu'on ne pouvait pas satisfaire ma requête car j'avais été amnistié par l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1943 du gouvernement provisoire du Général de Gaulle, alors installé à Alger, en conséquence de quoi cette condamnation n'avait aucune valeur légale. Ainsi donc, à partir du 1er juillet 1943, j'étais amnistié...mais toujours emprisonné.)

Document fourni par son fils José Luis IGLESIAS reçu le vendredi 28 Février 2020 à 10:56

extrait du témoignage sur la vie de Joaquim CLOS REIG

Joaquim Clos Reig

Joaquim Clos i Reig va néixer a Vilabertran el 7 d’abril de l’any 1889, justament a les deu del matí. El seu pare es deia Ignacio Clos Font, era del mateix poble, i la seva mare, Josefa Reig Bosch, era natural de Sta. Llogaia d’Àlguema. El seu avi patern es deia Joaquim Clos Alay, que també era de Vilabertran, i la seva àvia paterna es deia Rosa Font Masaller, que era procedent de Masarac. Per l’altra banda, l’avi matern es deia Joan Reig, i era de Vilademuls, i l’àvia, Joaquima Bosch, era de Vilafant. A en Joaquim li van posar dos noms més: Joan i Sebastià, i va viure al carrer del general Prim, l’actual carrer Empordà, al número 2, a Vilabertran, durant la seva infància.[i]

Més tard, va fer el servei militar a Melilla, però al 1911 l’exèrcit el va declarar com a pròfug. A partir del 1920, que ja estava casat, va anar a viure a Figueres. Primerament, va habitar en el carrer Olot número 14, i al 1931 va canviar de domicili i va passar a viure al carrer Sant Josep núm. 3, juntament amb la seva dona, Lluïsa Garriga Sueix, la seva filla, Enriqueta Clos Garriga, i la seva tieta, Dolors Clos Font.[ii]

Entre el 1908 i el 1922 va adquirir un dels primers vehicles amb motor que es van inscriure en la Jefatura de Obras Públicas de la Província de Gerona a nom d’empreses i domiciliats a Figueres. El cotxe era un “Overland, U.S.A” amb matrícula GE. 425. Al 1929 se li va concedir el servei de classe C per a l’ús de la línea regular de transport públic de Figueres.[iii]

El 20 de juny de l’any 1936, dies després del Cop d’Estat, es va produir un intent de formació d’un comité antifeixista a Figueres format per varis milicians dels pobles del voltant de la ciutat, entre ells en Joaquim, que hi va entrar un dia després. Aleshores ja militava i formava part del PSUC. Després, estant disconforme amb aquest, va marxar a la F.A.I i C.N.T.[iv]

A partir del 17 de maig del 1938, Joaquim Clos figura com a Conseller-Regidor de Finances de l’Ajuntament de Figueres, siguent nomenat alcalde accidental, un cop, al juny del mateix any. També, al 6 d’octubre es té constància que va fer un petit viatge a Barcelona per assumptes de l’ajuntament. L’últim acte d’on se’n té presència, i per tant la seva última firma, va ser al 27 de desembre de 1938, i per contra, no s’ha pogut conservar el llibre d’actes de l’ajuntament de l’any 1939, a causa del rebombori de la Guerra Civil a Figueres. A més a més del càrrec de regidor, era jornaler, xofer i portava un comerç de cotxes.[v]

Tot i així, a finals del gener del 1939 va fugir a França amb la seva dona i la seva filla. Temps més tard, la mare de la Lluïsa, Enriqueta Sueix i Mas va denunciar la desaparició de la seva filla i es va realitzar un judici, des de l’octubre fins al novembre de 1940, sobretot per saber qui hereditaria el que el seu home va deixar després de la seva mort si la seva filla ja no hi era i no havia realitzat cap tràmit. Gràcies al llibre documentat del judici es coneix que el pare de la Lluïsa, José Garriga i Vergés, va morir el 4 d’octubre de 1923. A més, també es sap que després de la mort de la seva tieta Dolores Garriga i Vergés, la Lluïsa i el seus germans Lluís i Ángela Garriga Sueix, n’havien heredat els béns. L’edicte del judici es va publicar en diversos diaris de l’època, com El Pirineo i Informaciones, entre altres.[vi]

Al 8 de maig de 1941, l’alcalde de Figueres va redactar un informe sobre en Joaquim, acusant-lo d’element perillossíssim, d’individu de pèssims antecedents, d’un malvat i dient que va formar part del Comitè Revolucionari, siguent un dels inductors als assassinats i atropellaments a les persones d’ordre i addictes al Glorioso Alzamiento Nacional.[vii]

En Joaquim i la seva família es van instal·lar a França, tot i que se’l va considerar desertor. Quan van arribar els alemanys i es va annexionar la part corresponent de primera instància al govern de Vichy, en Joaquim va ser pres per la SIPO de París el mes de juny de l’any 1944 i enviat al distribuïdor de Compiègne. Al 20 de juny de 1944, va entrar al camp de concentració de Dachau, on va coincidir i es va fer amic amb en Joan Rigall Gibrat, de Darnius, i amb en Rosend Capellades Ferrer de Figueres. Aquests dos últims, tot i ser vint anys més joves que ell, en van tenir cura tot el que van poder. Va ser matriculat amb el número 74.169. Quan al 26 de gener de l’any 1945 es va donar l’ordre d’evacuar el camp, no hi havia lloc per a tothom en el transport, i com ell ja era gran i el seu cos no era ni molt menys com quan va arribar, feia dies que estava en el grup de “nit i boira”. Finalment, va morir dos dies després, al 28 de gener del 1945, amb 56 anys.[viii]

Traduction:

Joaquim Clos i Reig est né à Vilabertran le 7 avril 1889, à exactement dix heures du matin. Son père s'appelait Ignacio Clos Font, était du même village et sa mère, Josefa Reig Bosch, était originaire de Sta. Location à Alguema. Son grand-père paternel était Joaquim Clos Alay, qui était également de Vilabertran, et sa grand-mère paternelle était Rosa Font Masaller, qui était de Masarac. En revanche, le nom du grand-père maternel était Joan Reig, il était originaire de Vilademuls et la grand-mère, Joaquima Bosch, originaire de Vilafant. Joaquim a reçu deux autres noms: Joan et Sebastià, et il a vécu dans la Carrer del General Prim, l'actuelle Carrer Empordà, au numéro 2, à Vilabertran, pendant son enfance. [I]

Plus tard, il a fait son service militaire à Melilla, mais en 1911 a été déclaré fugitif par l'armée. À partir de 1920, alors qu'il était déjà marié, il s'installe à Figueres. Tout d'abord, il vivait au 14, rue Olot, et en 1931, il a déménagé et déménagé à Sant Josep Street no. 3, avec son épouse, Lluïsa Garriga Sueix, sa fille, Enriqueta Clos Garriga, et sa tante, Dolors Clos Font. [Ii]

Entre 1908 et 1922, il a acquis l'un des premiers véhicules à moteur à s'inscrire auprès du bureau des travaux publics de la province de Gérone pour le compte d'entreprises et domicilié à Figueres. La voiture était une «Overland, États-Unis» avec plaque d'immatriculation GE. 425. En 1929, il a obtenu le service de classe C pour l'utilisation de la ligne de transport en commun régulière de Figueres. [Iii]

Le 20 juin 1936, quelques jours après le coup d'État, il y a eu une tentative de former un comité antifasciste à Figueres formé par plusieurs miliciens des villes de la ville, dont Joaquim, qui il est entré un jour plus tard. À ce moment-là, il était déjà membre du PSUC. Puis, insatisfait de cela, il se dirigea vers les F.A.I et C.N.T. [iv]

À partir du 17 mai 1938, Joaquim Clos est nommé conseiller-conseiller financier de la mairie de Figueres, nommé maire accidentel une fois en juin de la même année. Aussi, le 6 octobre, on sait qu'il a fait un court voyage à Barcelone pour des questions de conseil municipal. Le dernier acte dont il est présent, et donc sa dernière signature, a été le 27 décembre 1938, et au contraire, il n'a pas été possible de conserver le livre des procès-verbaux de la ville de en 1939, en raison du tumulte de la guerre civile à Figueres. En plus du poste de conseiller, il était journalier, chauffeur et vendeur de voitures. [V]

Cependant, fin janvier 1939, il s'enfuit en France avec sa femme et sa fille. Quelque temps plus tard, la mère de Lluïsa, Enriqueta Sueix i Mas, a signalé la disparition de sa fille et un procès a eu lieu, d'octobre à novembre 1940, principalement pour savoir qui hériterait de quoi son mari il est parti après sa mort si sa fille n'était plus là et n'avait pas rempli de paperasse. Grâce au livre documenté du procès, on sait que le père de Lluïsa, José Garriga i Vergés, est décédé le 4 octobre 1923. De plus, il est également connu qu'après la mort de sa tante Dolores Garriga i Vergés, Lluïsa et ses frères Lluís et Ángela Garriga Sueix avaient hérité de la propriété. L'édit du procès a été publié dans divers journaux de l'époque, comme El Pirineo et Informaciones, entre autres. [Vi]

Le 8 mai 1941, le maire de Figueres a écrit un rapport sur Joaquim, l'accusant d'être un élément très dangereux, d'être un individu avec un mauvais passé, d'être un homme mauvais et disant qu'il faisait partie du Comité révolutionnaire, et par la suite d'être l'un des incitateurs aux meurtres contre les gens de l'ordre et les dépendants du glorieux soulèvement national .

Joaquim et sa famille se sont installés en France, bien qu'il soit considéré comme un déserteur. Lorsque les Allemands sont arrivés et que la partie correspondante de la première instance de son jugement a été signalée au gouvernement de Vichy, Joaquim a été emmené par le SIPO à Paris en juin 1944 et envoyé au camp de Compiègne. Le 20 juin 1944, il entre au camp de concentration de Dachau, où il rencontre et se lie d'amitié avec Joan Rigall Gibrat, de Darnius, et Rosend Capellades Ferrer de Figueres. Ces deux derniers, bien qu'ils aient vingt ans de moins que lui, s'occupaient de lui du mieux qu'ils pouvaient. Il était inscrit au numéro 74 169. Quand le 26 janvier 1945, l'ordre a été donné d'évacuer le camp, il n'y avait pas de place pour tout le monde dans les transports, et comme il était déjà grand et que son corps n'était pas plus petit que lorsque il est arrivé, il avait été placé dans le groupe "nuit et brouillard" depuis plusieurs des jours. Il est finalement décédé deux jours plus tard, le 28 janvier 1945, à l'âge de 56 ans.

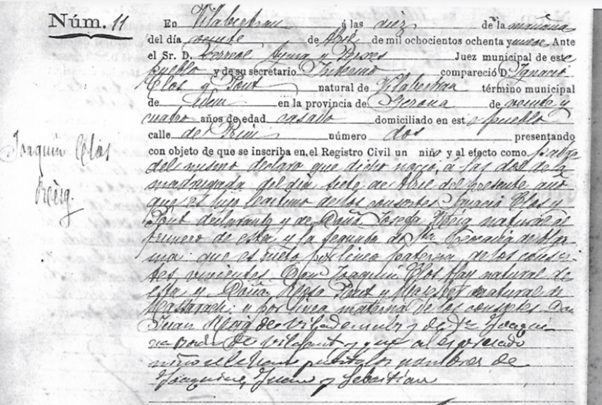

La seva partida de naixement.

Transcripció: “En Vilabertran á las diez de la mañana del día veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve Ante del Sr. D. Ferriol Aynó y Porxas Juez municipal de este pueblo y de su secretario Prudencio compareció D. Ignacio Clos y Pont natural de Vilabertran término municipal de ídem en la provincia de Gerona de veinte y cuatro años de edad casado domiciliado en este pueblo calle de Prim número dos presentando con objeto de que se inscriba en el Registro Civil un niño y al efecto como padre del nusino [=nounat] declaro que dicho nació á las dos de la madrugada del día siete de Abril del presente año que es hijo legitimo de los consortes Ignacio Clos y Pont declarante y de Doña Josefa Reig natural el primero de esta y la segunda de la parroquia de la Leocadia de Algama ; que es nieto por línea paterna de los consortes vivientes Don Joaquin Clos Alay natural de esta y Doña M. Rosa Pont Masaller natural de Masarach; y por línea materna de los consorte Don Juan Reig de Vilademuls y de Doña Joaquina Bosch de Vilafant y que al expresado niño se le han puesto los nombres de Joaquin, Juan y Sebastián. Fueron testigos D. Juan Pous natural de Vilabertran término municipal de ídem en la provincia de Gerona domiciliado en este pueblo calle de Maura número catorce y D. Jose Gimbernat natural de Vilabertran término municipal de ídem en la provincia de Gerona domiciliado en este pueblo calle de Maura número siete los dos mayores de edad. Extendida el acta se leyó íntegramente á las personas que deben suscribirla invitándolas á que los hicieran por si mismas si lo creían conveniente, estampándose el sello del Juzgado municipal y firmándola con el Sr. Juez, el declarante y testigos de que certifico”.

Fitxa on es demostra que puntualment va ser alcalde accidental de Figueres al juny del 1938. PARES. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=116994)

Llibre del judici de Enriqueta Sueix i Mas, extret del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Figueres, octubre del 1940.

“A fet passat, vaig saber que coincidírem amb en Joaquim Clos Reig de Vilabertran i en Rosend Capellades Ferrer de Figueres. Aquest, havia nascut el 30 de desembre de 1910. En Joaquim ens portava vint anys però pel sol fet de ser de Vilabertran, en teníem cura tot el que podíem. Arribaré a saber que ells dos no sortiren vius dels camps, en Joaquim en el mateix camp de Dachau i en Rosend a Flosenbürg que en desgràcia el tocà d’anar després d’un mes d’haver arribat conjuntament a Dachau.”

“En Joaquim Clos, de Vilabertran, havia nascut el 7 d’abril de 1889. Gent que l’entrada en quintes els agafà en ple desastre per a les armes espanyoles en la confrontació colonial del nord d’Àfrica. Li tocà anar a fer el servei militar a Melilla però el 1911, l’exèrcit el declarà com a pròfug. El jovent que havia de fer el servei militar en aquest lloc, tenia molt present fets que poc temps enrere van col·lapsar les notícies dels principals diaris. La construcció d’un ferrocarril de 20 quilòmetres entre les mines de Desulo i Melilla anaren enrarint les relacions entre les tribus del Riff i la metròpoli. El general figuerenc, José Marina Vega anà acumulant forces armades per escarmentar els riffenys. Punts com la muntanya del Gurugú i el Barranco del Lobo, en aquest hi hagué 1.500 morts entre la tropa espanyola, es feren mítics i temibles. En Joaquim optà per anar-se’n cap a França, tot i sabent les conseqüències de convertir-se en desertor.

Es va establir a França i en esclatar el conflicte europeu ja es veien massa grans per fer un servei d’armes, però els arxius francesos continuaven vigents i les decisions que calia prendre envers aquests tipus de gent asocial, com foren els desertors, no deixava cap pòsit de dubtes per als alemanys i quan s’annexionaren la part corresponent en primera instància al govern de Vichy, en Joaquim fou pres per la SIPO de París el mes de juny de 1944 i enviat al distribuïdor de Compiègne. El dia 20 de juny del mateix any, en Joaquim començà la seva estada a Dachau després d’haver estat pres i fer el trajecte amb en Joan Rigall de Darnius. En Joaquim fou matriculat amb el número 74.169 i en Joan amb el 74.247. Tenint més de 50 anys i estant en un camp en què els concentrats havien de passar sovintejades revisions per avaluar la seva capacitat de rendir en el treball diàriament, tard o d’hora no passaria l’obligada garbellada. Jo no era precisament una persona molt forta físicament encara que, mentalment, estava per la labor de fer un pas diàriament per aconseguir veure el dia que ens sentíssim lliures de l’opressor. Prim com estava i en qüestió de mig any havia deixat pel camí la meitat de la massa muscular que en altre temps feia el meu cos àgil i resistent. Em degueren veure molt malament per intentar defensar un jornal o contribuir en l’ajut a la nació alemanya, ja que quan el 26 de gener de 1945 es va donar l’ordre d’evacuar el camp, no tothom resultà apte per ser-li costejat el transport. Jo ja feia una colla de dies que formava part del grup de “nit i boira” condemnats a abandonar aquest món terrenal en la primera ocasió que se li presentés al botxí.”

²traduction

Livre du procès d'Enriqueta Sueix i Mas, extrait du Tribunal de première instance et instruction no. 1 de Figueres, octobre 1940.

«En fait, je savais que nous coïnciderions avec Joaquim Clos Reig de Vilabertran et Rosend Capellades Ferrer de Figueres. Il était né le 30 décembre 1910. Joaquim était avec nous depuis vingt ans, mais juste parce qu'il était de Vilabertran, nous nous sommes occupés de lui du mieux que nous pouvions. Je découvrirai que les deux n’ont pas quitté les camps vivants, Joaquim dans le même camp à Dachau et Rosend à Flosenbürg, qui ont malheureusement dû partir après un mois d’arrivée à Dachau ensemble. "

"Joaquim Clos, de Vilabertran, est né le 7 avril 1889. Les personnes qui ont rejoint la quintessence les ont prises au milieu d'une catastrophe pour les armes espagnoles dans la confrontation coloniale en Afrique du Nord. Il a dû aller au service militaire à Melilla mais en 1911, l'armée l'a déclaré fugitif. Le jeune homme qui devait faire son service militaire dans cet endroit, avait bien en tête des faits qui, il n'y a pas si longtemps, ont effondré les nouvelles des principaux journaux. La construction d'un chemin de fer de 20 kilomètres entre les mines de Desulo et Melilla a aminci les relations entre les tribus Riff et la métropole. Le général de Figueres, José Marina Vega, accumulait des forces armées pour enseigner les riffenys. Des points tels que la montagne Gurugú et le Barranco del Lobo, où il y avait 1500 morts parmi les troupes espagnoles, sont devenus mythiques et effrayants. Joaquim a choisi d'aller en France, bien qu'il sache les conséquences de devenir déserteur.

Il s'est installé en France et lorsque le conflit européen a éclaté, ils étaient trop gros pour faire un service d'armes, mais les archives françaises étaient toujours en vigueur et les décisions qui devaient être prises à l'égard de ces types de personnes asociales, comme les déserteurs, ne le permettaient pas. sans doute pour les Allemands et lorsque la partie correspondante a été annexée en premier lieu au gouvernement de Vichy, Joaquim a été emmené par le SIPO à Paris en juin 1944 et envoyé au distributeur de Compiègne. Le 20 juin de la même année, Joaquim a commencé son séjour à Dachau après avoir été emmené et avoir fait le voyage avec Joan Rigall de Darnius. Joaquim était enregistré avec le numéro 74.169 et Joan avec le numéro 74.247. Avoir plus de 50 ans et être dans un domaine où les concentrés devaient subir des contrôles fréquents pour évaluer leur capacité à travailler au travail quotidiennement, tôt ou tard, ne passerait pas le dépistage obligatoire. Je n'étais pas exactement une personne très forte physiquement mais mentalement, je devais faire un pas tous les jours pour voir le jour où nous nous sentions libres de l'oppresseur. Mince comme je l'étais et en l'espace de six mois, j'avais laissé la moitié de la masse musculaire qui rendait mon corps agile et résilient. Ils ont dû me voir très mal pour avoir tenté de défendre un journal ou de contribuer à aider la nation allemande, car lorsque l'ordre d'évacuer le camp a été donné le 26 janvier 1945, tout le monde n'était pas apte à être transport coûteux. J'avais fait partie du groupe de jours "nuit et brouillard" voués à quitter ce monde terrestre la première fois qu'il avait été présenté au bourreau. "

VERGÉS PINEDA, Joan (2019): Empordanesos als camps de concentració alemanys.

“A fet passat, vaig saber que coincidírem amb en Joaquim Clos Reig de Vilabertran i en Rosend Capellades Ferrer de Figueres. Aquest, havia nascut el 30 de desembre de 1910. En Joaquim ens portava vint anys però pel sol fet de ser de Vilabertran, en teníem cura tot el que podíem. Arribaré a saber que ells dos no sortiren vius dels camps, en Joaquim en el mateix camp de Dachau i en Rosend a Flosenbürg que en desgràcia el tocà d’anar després d’un mes d’haver arribat conjuntament a Dachau.”

“En Joaquim Clos, de Vilabertran, havia nascut el 7 d’abril de 1889. Gent que l’entrada en quintes els agafà en ple desastre per a les armes espanyoles en la confrontació colonial del nord d’Àfrica. Li tocà anar a fer el servei militar a Melilla però el 1911, l’exèrcit el declarà com a pròfug. El jovent que havia de fer el servei militar en aquest lloc, tenia molt present fets que poc temps enrere van col·lapsar les notícies dels principals diaris. La construcció d’un ferrocarril de 20 quilòmetres entre les mines de Desulo i Melilla anaren enrarint les relacions entre les tribus del Riff i la metròpoli. El general figuerenc, José Marina Vega anà acumulant forces armades per escarmentar els riffenys. Punts com la muntanya del Gurugú i el Barranco del Lobo, en aquest hi hagué 1.500 morts entre la tropa espanyola, es feren mítics i temibles. En Joaquim optà per anar-se’n cap a França, tot i sabent les conseqüències de convertir-se en desertor.

Es va establir a França i en esclatar el conflicte europeu ja es veien massa grans per fer un servei d’armes, però els arxius francesos continuaven vigents i les decisions que calia prendre envers aquests tipus de gent asocial, com foren els desertors, no deixava cap pòsit de dubtes per als alemanys i quan s’annexionaren la part corresponent en primera instància al govern de Vichy, en Joaquim fou pres per la SIPO de París el mes de juny de 1944 i enviat al distribuïdor de Compiègne. El dia 20 de juny del mateix any, en Joaquim començà la seva estada a Dachau després d’haver estat pres i fer el trajecte amb en Joan Rigall de Darnius. En Joaquim fou matriculat amb el número 74.169 i en Joan amb el 74.247. Tenint més de 50 anys i estant en un camp en què els concentrats havien de passar sovintejades revisions per avaluar la seva capacitat de rendir en el treball diàriament, tard o d’hora no passaria l’obligada garbellada. Jo no era precisament una persona molt forta físicament encara que, mentalment, estava per la labor de fer un pas diàriament per aconseguir veure el dia que ens sentíssim lliures de l’opressor. Prim com estava i en qüestió de mig any havia deixat pel camí la meitat de la massa muscular que en altre temps feia el meu cos àgil i resistent. Em degueren veure molt malament per intentar defensar un jornal o contribuir en l’ajut a la nació alemanya, ja que quan el 26 de gener de 1945 es va donar l’ordre d’evacuar el camp, no tothom resultà apte per ser-li costejat el transport. Jo ja feia una colla de dies que formava part del grup de “nit i boira” condemnats a abandonar aquest món terrenal en la primera ocasió que se li presentés al botxí.”

Traduction:

VERGÉS PINEDA, Joan (2019): Empordà dans les camps de concentration allemands.

«En fait, je savais que nous coïnciderions avec Joaquim Clos Reig de Vilabertran et Rosend Capellades Ferrer de Figueres. Il est né le 30 décembre 1910. Joaquim était avec nous depuis vingt ans, mais juste parce qu'il était de Vilabertran, nous nous sommes occupés de lui du mieux que nous pouvions. Je découvrirai que les deux n’ont pas quitté les camps vivants, Joaquim dans le même camp à Dachau et Rosend à Flosenbürg, qui ont malheureusement dû partir après un mois d’arrivée à Dachau ensemble. "

"Joaquim Clos, de Vilabertran, est né le 7 avril 1889. Les personnes qui ont rejoint la quintessence les ont prises au milieu d'une catastrophe pour les armes espagnoles dans la confrontation coloniale en Afrique du Nord. Il a dû aller au service militaire à Melilla mais en 1911, l'armée l'a déclaré fugitif. Le jeune homme qui devait faire son service militaire dans cet endroit, avait bien en tête des faits qui, il n'y a pas si longtemps, ont effondré les nouvelles des principaux journaux. La construction d'un chemin de fer de 20 kilomètres entre les mines de Desulo et Melilla a aminci les relations entre les tribus Riff et la métropole. Le général de Figueres, José Marina Vega, accumulait des forces armées pour enseigner les riffenys. Des points tels que la montagne Gurugú et le Barranco del Lobo, où il y avait 1500 morts parmi les troupes espagnoles, sont devenus mythiques et effrayants. Joaquim a choisi d'aller en France, bien qu'il sache les conséquences de devenir déserteur.

Il s'est installé en France et lorsque le conflit européen a éclaté, ils étaient trop gros pour faire un service d'armes, mais les archives françaises étaient toujours en vigueur et les décisions qui devaient être prises à l'égard de ces types de personnes asociales, comme les déserteurs, ne le permettaient pas. sans doute pour les Allemands et lorsque la partie correspondante a été annexée en premier lieu au gouvernement de Vichy, Joaquim a été emmené par le SIPO à Paris en juin 1944 et envoyé au distributeur de Compiègne. Le 20 juin de la même année, Joaquim a commencé son séjour à Dachau après avoir été emmené et avoir fait le voyage avec Joan Rigall de Darnius. Joaquim était enregistré avec le numéro 74.169 et Joan avec le numéro 74.247. Avoir plus de 50 ans et être dans un domaine où les concentrés devaient subir des contrôles fréquents pour évaluer leur capacité à travailler au travail quotidiennement, tôt ou tard, ne passerait pas le dépistage obligatoire. Je n'étais pas exactement une personne très forte physiquement mais mentalement, je devais faire un pas tous les jours pour voir le jour où nous nous sentions libres de l'oppresseur. Mince comme je l'étais et en l'espace de six mois, j'avais laissé la moitié de la masse musculaire qui rendait mon corps agile et résilient. Ils ont dû me voir très mal pour avoir tenté de défendre un journal ou de contribuer à aider la nation allemande, car lorsque l'ordre d'évacuer le camp a été donné le 26 janvier 1945, tout le monde n'était pas apte à être transport coûteux. J'avais fait partie du groupe de jours "nuit et brouillard" voués à quitter ce monde terrestre la première fois qu'il avait été présenté au bourreau. "

Informations transmises par "Carlos" (Mail personnel du 30/03/2020)

Buenas tardes Antonio.

Quiero hacerte mi particular aportación a tu estudio.

Como tú, yo también escribo sobre los deportados de mi Comarca, las Cinco Villas. De los 30 cincovilleses deportados a los campos de concentración nazis, dos fueron a parar a Dachau, un tercero pudo escapar del tren durante el recorrido:

MATÍAS BERROGAIN LAITA.

Nacido en Biota (Zaragoza), el día 25/02/1905. Reclutado para luchar con el ejercito franquista, cuando tuvo la ocasión se paso al ejercito republicano. Mutilado de una pierna durante la Guerra de España, estuvo ingresado en un hospital de Barcelona. Se exilió a Francia y fue enviado al campo de internamiento de Le Vernet, en el que estuvo hasta que los alemanes, el 9/08/1944, lo metieron en un tren y fue enviado a Burdeos. El 28/08/1944 lo volvieron a embarcar en un vagón de ganado en el “Tren Fantasma” con destino a Dachau; aquí será registrado con el número 94131. Falleció el 23/02/1945 en el campo de Dachau.

ROBUSTIANO GUERRERO GALÉ.

Nacido en Sos del rey católico (Zaragoza), el día 24/05/1917. Lucho en la Guerra de España y tras su exilio a Francia estuvo en el campo de internamiento de Árgeles-sur-Mer. Combatió, como su hermano, en la 26 división (excolumna Durruti). Enviado a una de las compañías de trabajadores extranjeros, fue apresado por los alemanes y deportado a Mauthausen el 22 de noviembre de 1941, le asignaron el número 3475. Un año después, el 8/11/1942 fue trasladado a Dachau, aquí le dieron el número 39217. Murió en Dachau el 18/01/1943.

FELÍX BURGUETE GARCIA.

Nacido en Luesia (Zaragoza), el día 22/02/1918.

De muy pequeño partió con su familia a Francia por motivos de trabajo. Fue una figura destacada del maquis francés y español. Fue detenido y embarcado en el “Tren Fantasma” a Dachau. Debido a los fuertes bombardeos por parte de la aviación alemana, el tren tuvo que hacer numerosas paradas, de una de estas salto del tren y escapo. Luego se incorporó al maquis español.

Espero que te sirva la información, si tienes algo más que me pueda servir te lo agradeceré.

Un cordial saludo.

Carlos

Reçu le Mardi 31 Mars 2020

Très émouvant article de Claudine Allende SANTA CRUZ MERE29 sur le dossier de Juan Vicente MARIN HERRERA déporté et décédé è DACHAU (lien ci-dessous)

Témoignage de Madame Schéhérazade ENRIOTTI née LINARES DIAZ, fille de José LINARES DIAZ.

Bonjour,

Je vous remercie pour les informations données, toutes concernent mon père qui selon les sites, se nomme Linares ou Linares-Diaz et José ou Jean. Je les ai toutes.

Je m'appelle Schéhérazade Enriotti, née Linares-Diaz (naturalisée Linares). Je dois mon prénom à l'amour de ma mère pour l'histoire des milles et une nuit et au fait que je suis une espagnole née en France, en 1947 à Toulouse : les français, à l'époque n'avaient même pas le droit à des prénoms régionaux et en Espagne, il n'y avait que les prénoms catholiques de possible. En repartant en Espagne en 1948, j'ai eu un prénom catholique tant que nous avons vécu là-bas, jusqu'en avril 1955.

José LINARES DIAZ, au début de l'été 1936, est parti à Barcelone pour trouver du travail. Il a passé la guerre civile à Barcelone : d'abord comme instructeur de tous les volontaires de Catalogne, à Terraga, province de Lérida. Cela consistait à donner des conseils sur la conduite à tenir au front, quand ils reçoivent l’ordre d’avancer ou de reculer…Au bout de 4 mois, quand l’affluence des volontaires fut arrivée à son terme, il a été admis à l’école populaire de guerre numéro 1 de Barcelone pour compléter ses connaissances et augmenter la capacité militaire de l'armée populaire. Admis aux premiers jours de décembre 1936, il en est sorti avec le rang de lieutenant. Affecté à l'état-major de la 45ème division qui intégrait les brigades internationales, il s'est occupé essentiellement de l’armement, des véhicules, et du logement des brigades internationales sur le front. Il est rentré en France convoyant une vingtaine de blessés. Interné au Camp de Vernet (Ariège), il part comme volontaire travailleur dans les usines de guerre pour Bagnères de Bigorre le 1/11/1939 pour fabriquer l’avion de chasse 520 Dewoitine. Au début de 1940, il signe son engagement à la sous-préfecture de Bagnères de Bigorre et le 2 février 1940, passe le conseil de révision à Tarbes. Fin de juin 40, il est arrêté et interné à Argelès sur mer par la police de Vichy. On le fait sortir du camp pour nettoyer le canal d’Ilet s/Tet. Il s’enfuit, poursuivi par la police ; il prend contact avec Joly, chef régional G.F. de R4 du Mouvement Combat à Toulouse, le 5/8/1941. Il participe à Toulouse, à la résistance en tant que 1er chef de la 2ème brigade de guérilleros espagnols en liaison avec la 35ème brigade dite de Marcel Langer. Dénoncé par un traitre, nommé Avila, il est arrêté à la gare de Foix avec son épouse de l'époque, Maria Trujillo. Jugé, condamné, emprisonné à Foix, Toulouse puis Eysses. Il a participé à la révolte de la prison d'Eysses et a été envoyé à Dachau. Libéré début mai 1945, il est revenu à Toulouse. Sa femme, n'ayant pas de nouvelles de lui depuis son arrestation, avait refait sa vie. Il a rencontré ma mère et a refait sa vie. Ils sont retournés en Espagne en 1948, pour savoir ce qu'étaient devenues leurs familles respectives. Nous avons vécu de 1948 à 1955 à Madrid où sont nés mes frères jumeaux ; nous n’avons pu repartir en France, mes 2 frères, mes parents et moi, qu'en 1955 avec un passeport pour les "vacances" et nous y sommes restés. Il a pu divorcer et se remarier avec ma mère et nous reconnaître comme ses enfants. Son projet de faire une entreprise de construction avec mon oncle et ma mère ayant échoué, par incompatibilité d'humeur avec le frère de ma mère, il a repris un travail d'ajusteur professionnel P3. Nous avons vécu en région parisienne, à Drancy où il a continué à se battre pour obtenir la reconnaissance de son statut de déporté résistant au lieu et place de déporté politique, et de ses faits d'armes. Il a obtenu les deux premiers grades de la légion d'honneur (en novembre 1978 et en 1985) et il est mort peu de temps avant d'obtenir le grade de commandeur de la légion d'honneur pour lequel il œuvrait depuis des années. Il a obtenu la carte d'officier de la seconde république espagnole le 22 mars 1988. Il est décédé le 8 mars 1995, il avait 85 ans.

- En annexe, DOC 1 Diario Oficial del Ministerio de Defensa número 130 del 31 de mayo del año 1937 où est noté qu'un certain Juan Linares Díaz a été promu lieutenant d'infanterie.

- Fondation de la Mémoire de la Déportation, Linares Jean, né le 08/02/1910 à Albánchez (province de Almería) est parti de Compiègne le 18/06/1944 à destination du camp de concentration nazi de Dachau (matricule 73681). Puis il a été transféré au kommando annexe de Kempten. Kempten a été libéré le 29/04/1945 et Jean Linares est revenu en France.

.

- Libro Mémorial de los españoles deportados a los campos nazis indique Linares Juan, né le 08/02/1910 à Albánchez (Almería), Compiègne 18/06/1944, Dachau 20/06/1944, matricule 73681, camp de Dachau libéré le 29/04/1945, Linares Juan libéré.

- Au SHD de Caen, il y a un dossier le concernant (AC 21 P 564801). Il faut écrire mais les copies et le port sont payants.

Service Historique de la Défense, Bureau des Archives des victimes des Conflits Contemporains, rue neuve Bourg l'Abbé, 14037 Caen Cédex.

- Au SHD de Vincennes, il y a un dossier le concernant (GR 16 P 373224). Idem les copies et le port sont payants.

Service Historique de la Défense, Château de Vincennes, Avenue de Paris, 94306 Vincennes Cédex.

En espérant vous avoir donné des renseignements utiles je vous adresse mes plus cordiales salutations

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 102 autres membres